香港劏房成簡樸房前 聆聽蝸居的聲音

近年以香港劏房作為主題的展覽屢見不鮮,亦有團體推出專為旅客而設的劏房導賞團。大多數人或許未曾踏足劏房,但在這個陝小的空間中,卻蘊藏著無數讓人值得深入反思的面向,當中最為人忽略的,可能是每戶人家在面對生活空間受限時,如何一步步築建棲身之所,繼而安身成家。 劏房的另一面向 每個人生活方式不一,而數戶人家居住在同一屋簷下,更衍生了劏房單位獨有的居住模式,例如單位門外安裝了數個門鈴,方便聯絡住戶、電錶一般比原則圖多,以「用者自付」方式讓各住戶分攤電費等。除了這些有別於其他家庭的設計外,屋內所需的卻與一般家庭無異。

人民生活

日山藝文室編輯 - Queen尼尼

2/6/2025

香港劏房成簡樸房前 聆聽蝸居的聲音

近年以香港劏房作為主題的展覽屢見不鮮,亦有團體推出專為旅客而設的劏房導賞團。大多數人或許未曾踏足劏房,但在這個陝小的空間中,卻蘊藏著無數讓人值得深入反思的面向,當中最為人忽略的,可能是每戶人家在面對生活空間受限時,如何一步步築建棲身之所,繼而安身成家。

劏房的另一面向

每個人生活方式不一,而數戶人家居住在同一屋簷下,更衍生了劏房單位獨有的居住模式,例如單位門外安裝了數個門鈴,方便聯絡住戶、電錶一般比原則圖多,以「用者自付」方式讓各住戶分攤電費等。除了這些有別於其他家庭的設計外,屋內所需的卻與一般家庭無異。

由於香港劏房空間有限,屋內每樣東西都要物盡其用,而當中的每一件物件,都隱藏着住戶的生活軌跡,更成為他人深入了解他們日常的重要線索。嶺南大學社會學及社會政策系助理教授黎苑姍在進行劏房研究時,有感這些小故事或許能助大眾從另一角度審視劏房——這個數以萬計的人視為「家」的空間,能否脫離負面標籤呢?

為了讓更多人了解劏房成為簡樸房前的人物故事,學者黎苑姍連同劇場工作者岑宗達及羅妙妍兩名藝術界人士合作,通過聲音來呈現屋內物件所承載的情感,以及它們與空間的密切關係。聲音屬於一種流動的載體,當身體習慣與周遭環境產生連結後,更能從聲音中辨認身邊的一事一物。為此,三人決定來一場以聲音和物件作為主導的展覽,以聆聽的方式讓大眾了解每個「家」背後的故事。

從物件聆聽劏房戶聲音

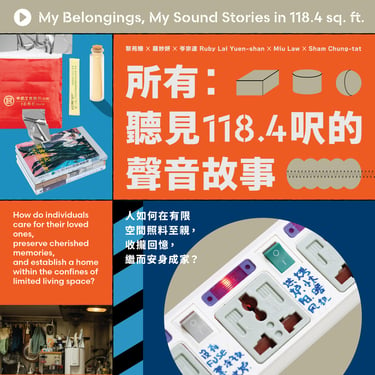

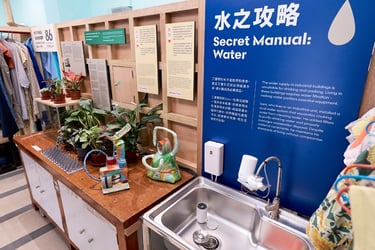

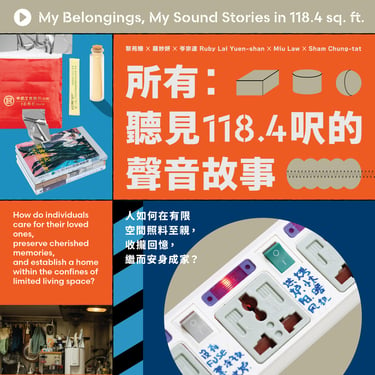

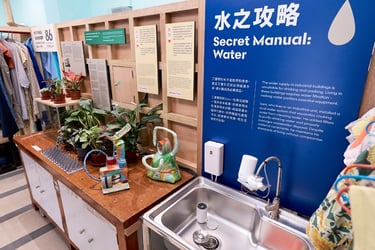

展覽《所有:聽見118.4呎的聲音故事》劃分為三個區域,每個區域均展示香港劏房戶的日常生活用品,如個人行事曆、貼滿電器名稱的拖板,乃至女兒的牙齒盒,配上聲音裝置,讓觀展者能夠透過聲音描繪住戶對生活的看法,以至對家人、空間等的情感連結。策展人希望大眾能夠透過這些微不足道的日常事物,觀照自身的共同之處,並打破對劏房的種種標籤,以開放的心態面對各種生存狀況。

此外,展覽亦有一項延伸活動,由劏房戶聲音導航附近社區四條散步路線,透過跟隨他們的生活軌跡,重新探索及感受自身與社區的連結。這個以聲音作為主導的展覽提醒我們,聲音足以擴寬我們對環境以及人的某種想像,當我們習慣用聲音連繫五官,當中所發現的可能性以及看待事物的態度將會截然不同。

《所有:聽見118.4呎的聲音故事》

日期:即日至2月16日

時間:11:00~18:00

公休:週一休息

地點:煥居生活館

地址:新界葵涌大隴街23-51號銀行大廈47號地舖

(圖片來源: 官方、明報、星島日報、大紀元)

藝術.近在咫尺

WhatsApp (非致電)

洽談聯絡:

© 2024. All rights reserved.

Privacy policy