藝術家謝承軒|專訪 | 自我的消化

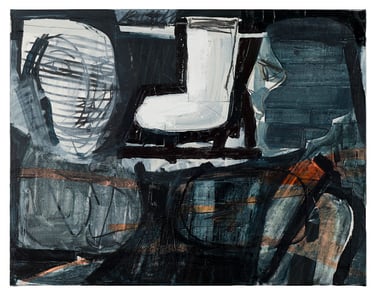

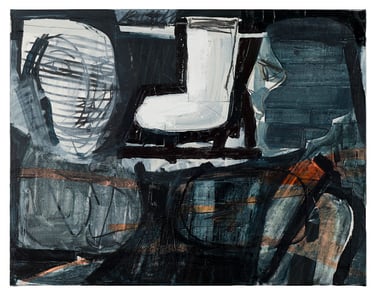

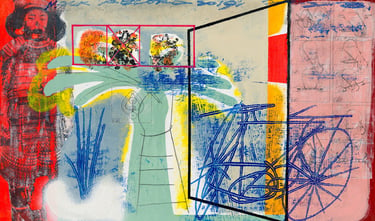

謝承軒 1997生於中國廣州,2020年香港中文大學藝術系本科畢業,2023年英國皇家藝術學院繪畫系文學碩士畢業,以丙烯、混合材料等進行平面創作為主。目前創作以解構主義為基礎來發展,通過將對象解構為最基本視覺語言,繼而重組。通過不同人因成長及文化經驗不同而導致對各事物名稱的外緣理解有異的特性,使重組後的畫面理解因人而異,亦使獨立的基本視覺語言(點、線、面、色塊、肌理等)在停止工作後的畫面裡仍不斷交流、發生作用。

藝術家專訪

日山藝文室編輯 - Queen尼尼

10/5/2025

藝術家謝承軒|專訪 | 自我的消化

謝承軒:創作過程本身要對自身形成意義。

謝承軒

1997生於中國廣州,2020年香港中文大學藝術系本科畢業,2023年英國皇家藝術學院繪畫系文學碩士畢業,以丙烯、混合材料等進行平面創作為主。目前創作以解構主義為基礎來發展,通過將對象解構為最基本視覺語言,繼而重組。通過不同人因成長及文化經驗不同而導致對各事物名稱的外緣理解有異的特性,使重組後的畫面理解因人而異,亦使獨立的基本視覺語言(點、線、面、色塊、肌理等)在停止工作後的畫面裡仍不斷交流、發生作用。

Q1. 你最初是怎樣接觸藝術的?為什麼最終會走在藝術的道路上?

“或許問「為何會持續創作」更為恰當;「最終走在藝術的道路上」彷彿要把藝術當成職業。別人問起,我總開玩笑說,你把工作辭掉就是職業藝術家了。

真正藝術的起點可能始於中文大學藝術系。大一的暑假隨老師和同學到重慶寫生,從對大師的臨摹到速寫開始,越看越多。我認為臨摹不只是對大師作品皮相上的學習,而是能幫助基本功,更多是一種代入——從筆觸到文字以至精神。此刻我要學習畢加索,我就要代入他的創作狀態。很多人對於「自我」有著豐富的想像,認為被某人影響了就不是自己了,殊不知自我便是從千千萬萬的影響之中建立起來的,有父母、老師、同學的影響,社會文化的影響,自必也有從書本畫冊而來的影響,至少我們願意多被大師影響,讓我們接近他們的狀態。說白了,我們對世界的認知與感受,便是從這千千萬萬的影響中來。

為什麼會持續創作?因為這些影響需要被消化。創作是消化的過程,我的消化過程被你看見了,就成了藝術品。”

Q2. 為什麼選擇在香港及英國修讀藝術?

“人生很多選擇都是碰巧的,或說無奈,佛家說的緣,而我是基督徒,更願說是主的安排。我還曾在本科期間到美國留學作交換生,似乎每個停留的地方都給我解決眼前的問題——香港讓我把中國的線條還有基本功紮實了,美國解放了我的物料運用隨性創作,英國讓我把理論框架建立起來。”

Q3. 你傾向創作時應專注當下的思路而非設定特定的主題,你認為這種處理為你的作品帶來怎樣的狀態?

“這就是創作的狀態。我從本科起便開始懷疑由起稿、填色、製造肌理、以至完成作品的這樣一個作畫過程。我面對赤裸裸的模特,兩三分鐘時間即時回應,放下線條,這已經把創作完成了,之後回去把線重描填色,似乎只是做作地把畫面弄得「美」一些,失去意義。後現代開始,所有作品被迫承擔觀念藝術帶來的審視:相較於你在畫什麼、象徵什麼,更在乎你為甚麼這樣畫,這個工作過程的意義在哪裡。

基於生活、社會、世界各種對自身影響,我幾乎每件作品都有針對的回應,只是這種回應方式更似對話錄。我們從 a 聊到 b 、 c,再到 d,這是思考的推進過程,期間主題或許變了,沒關係的,你不會記得去年以至過往人生每一天發生的事,但這些日子的經歷確切地影響著你當刻的為人與行為。因此畫也一樣,此刻回應的動作,正反映著過往在我身上的一切影響。畫好了,過幾個月想法變了,拿出來重新回應,再下筆這個畫面就要峰迴路轉了。似乎以這樣的方式看畫更貼近人性所在,因為你看到一個人思想上的掙扎、反復思辨、推翻想法、人性的複雜。”

Q4. 你創作時並無為當下創作設定主題,你最終是根據甚麼為畫作命名?

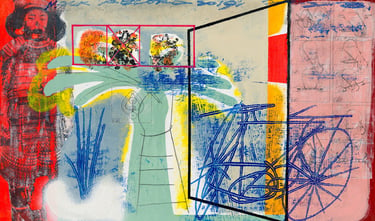

“基於之前對話錄的說法,主題是有的,不過是在每隔一段時間的對話與回應中變了。命名的方式太多種了,但我現在覺得藝術更多存在於失真(distortion)的縫隙中,需要有誤讀(misread)的空間。抽象的(如:心情、想法、痛楚),應以具象方式表達;具象的(如:花瓶、人體、單車),應以較抽象方式表達。命名如此,作畫也應如此。”

Q5. 你當前的創作方式以解構主義為基礎,你是想透過解構再重組的過程打破一些傳統結構或觀念嗎?

“或許是的。舉一個例子。當我們提到「真實」,想要記錄一趟旅程,若抽出整個旅程的一個地點,再從其中抽出一幀,畫下來,這能讓你重塑整個旅程的回憶與感受嗎? 未必。

我在美國讀書時認識了很多交心的好朋友,又四處旅行,回國後的傷感我想是出於不願某一天忘記這些回憶,便將在美國蒐集的賬單、卡片、朋友送的衣服、玩物等等通通釘在一塊板上。我從未把它當成藝術品,這是零碎的記憶碎片,每當看到彷彿讓我回想起當年。零碎的物品把我在美國的經歷解構了,我卻能通過碎片重組當年留下的記憶,這或許是淺白的對解構的理解。

當在作品上出現解構的行為,可提供的意義與理解方式會因為誤讀的介入而複雜起來,但我們不求能理解,正如文字都不能100%傳達我們心中的所感所思,我們不會要求繪畫做到這點。觀者值得看的或許是如何去對待這個過程的藝術家,作為一個人,他是怎樣消化的。”

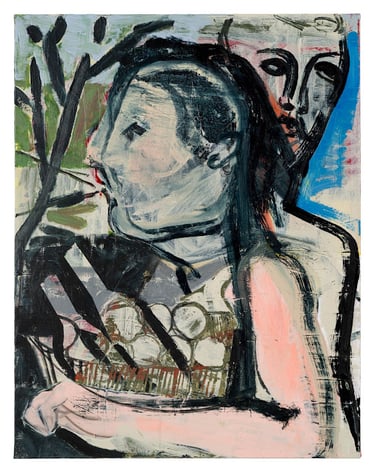

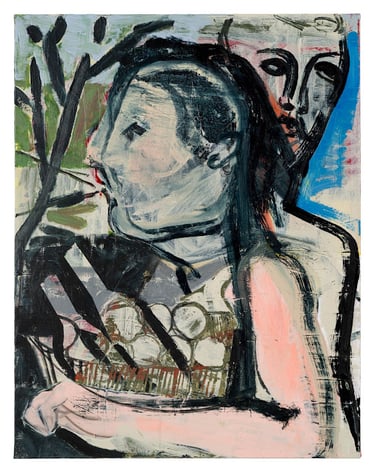

Q6. 你的畫作經常出現人物和動物,牠們的象徵和意義是甚麼?

“人就是人,以此代入共情的;動物也就是動物,或許畫時有所指,但我不願與「象徵」掛鉤式地進行理解。一隻獅子在畫面的出現,可以代表威武嚴肅,也可以是恐怖貪婪,又或是兩者並存。再舉一例,父母兩人之間是夫妻關係,祖父母之間也是夫妻關係,同樣是夫妻關係,但四人個性不同,經歷不同,兩人相處起來的關係就有別。而這個「有別」是微妙的,或許也成為了我們對「夫妻」這個詞理解上的誤讀狀態。我們在創作上也要珍惜這個狀態,因此單向的象徵對我而言不是一件可取的事。物象的出現意義是複雜的,但一個有意識的人做出一種行為,背後一定有意義的支持,這是無可否認的。”

Q7. 你的作品較為抽象,在藝術的旅程中曾受到那些藝術家的啟蒙?

“Works: William De Kooning, Robert Rauschenberg, Pablo Picasso, Henri Matisse, Markus Lupertz, Martin Kippenberger, Georg Baselitz, Antoni Tapies, Antoni Clave, Hannah Hoch, Anselm Kiefer, Werner Buttner, Sigmar Polke, R.B. Kitaj, Magnes Plessen, Frank Auerbach, Leon Golub, Joseph Beuys, Armando Morales, Eduardo Paolozzi, Max Ernst, Tsuguharu Foujita, 八大山人、丁衍庸、徐渭

Sketch: Van Gogh, Andy Warhol, David Hockney, Egon Schiele, Rodin, Gustav Klimt, Pablo Picasso, Giacometti, Rubens, Leonardo da Vinci, Holbein, Michelangelo

影響我的藝術家太多了,除了以上列舉的是繪畫的藝術家,還有像Merce Cunningham(編舞家)、蘇東坡的書法等,未能一一列舉。我認為學習對象是隨自己眼界與看法隨之而變的,如初學肯定學越具象的,而後則越趨抽象。若按之前「自我」一說,便是當自我越成熟,便越會讓口味的選擇更貼近自我的表達。這就像我在中學時還挺喜歡達利的超現實作品,但越到後來越不看了,甚至感到無趣。

我認為形式是能影響意志的,因此通過學習大師的文字與表達方法能夠體會其才情思維,這一點相信修習書法的人深有體會;而作畫也是一樣,因此我會不自覺地便傾慕某些嚮往的藝術家。我猜這種嚮往是因為自己個性上(或自我上)的缺失造成的,例如我是個小心謹慎的人,便會嚮往李白的瀟灑、畢加索的不羈,通過創作去接近他們的創作狀態,久而久之,自己的個性也會朝其方向接近。”

Q8. 有沒有甚麼創作心得跟其他藝術家分享?

“創作過程本身要對自身形成意義,至少這個意義應大於最後完成的作品。禪宗有一個訓練方式叫做行禪。我們每天奔波去不同地方,並不會在乎是走路去還是乘其他交通工具到達,總之到達某處即是目的。但行禪則是把目的地去掉,單純走路,把意義放在走路本身。套用在藝術創作上,我不會將這視作「為藝術而藝術(art for art sake) 」,或許更貼切的是讓藝術創作的過程成為體驗和反思人生的過程。

這或許是我個人的看法,但我認為藝術家應避免把作品變成一幅漂亮的畫,甚至可能朝「不美」的方向行進,在中國藝術的語境裡我們稱為「拙」。所謂的「不美」就是盡可能把裝飾性及任何修飾的成份減到最低,原因在於,刻意呈現作品美的狀態透露一種對別人審視的介意,撇開商業作畫或平面設計不談,從純藝術的角度而言,「不美」的狀態更能曝露原始的自我,也就是更接近本真的人性了。

不少畫家在創作出一種畫法後便一直重複工作,形成流水線,這是對自己創造的「美」產生刻板定義後會出現的形式化作業。若不再追求形式美,便弱化了建立形式的前提。「不美」即是打破與對抗,打破本身就是在慕求更變的過程。

若要我分享一個審視創作的心得:一個展覽在出現20幅畫後,我還會不會期待第21幅的出現,大概就是問題所在。”

-

藝術家介紹|謝承軒

——

藝術無處不在,那麼藝術家呢?

我們想將那些在城市裏默默畫、默默拍、默默創作的香港本地藝術工作者,由工廈、街頭或家中帶到日山,讓更多人認識他們對藝術獨一無二的視野,了解他們作品背後的創作理念等,這一切源於我們深信,用心創作的藝術品值得更多人看見。

如欲購買更多藝術家之作品,歡迎於Profile頁面登入日山藝社官網或DM,支持本土藝術!

-

Additional Link:

1. 謝承軒之Instagram: @artjx

2. XIE Chengxuan-GROTTO

藝術.近在咫尺

WhatsApp (非致電)

洽談聯絡:

© 2024. All rights reserved.

Privacy policy